清澄庭園を出て、深川江戸資料館に向かう。

資料館の小劇場で催される落語会は19時だから、まだ3時間半もある。

ならば、徘徊 (;'∀')

何だかレトロでいい感じの建物が続いている。

同じ鉄筋の建物が繋がっているが、それぞれ塗装が違っているのが面白い。

深川江戸資料館の通りの入り口

あっあの人、名物のカツラオジサンだ。

この辺は、お寺さんが多い。

深川めし、食べようか。

でも、回れ右。

江戸資料館は17時までだから、ご飯はその後にしよう。

深川江戸資料館は、昭和61年にオープンした文化施設で、

建物の中には小劇場と、江戸時代の街並みを再現した展示室があるらしい。

入口で400円払って、導入展示室を抜けると、、、

どこやらで、物売りの声がする。

階段をおりて左側が大店。

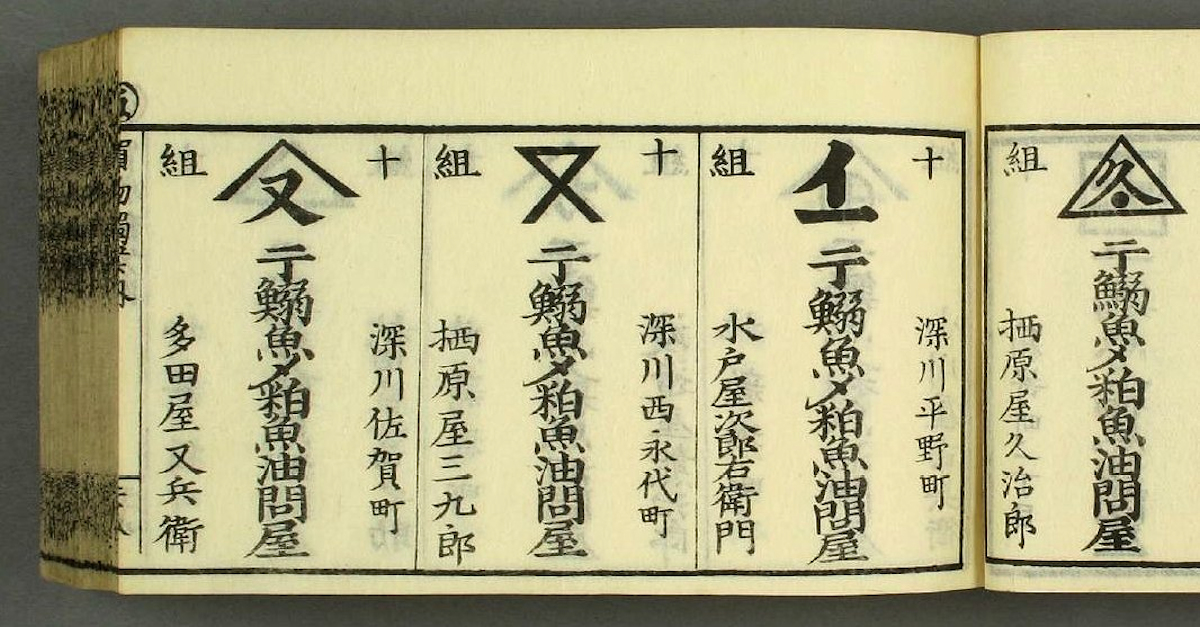

屋根の所に「深川佐賀町 干鰯魚〆粕魚油問屋 多田屋又兵衛」という看板がかかっている。

店の前の日除け幕も忠実。

深川佐賀町には、多田屋という大店が実在したそうで、

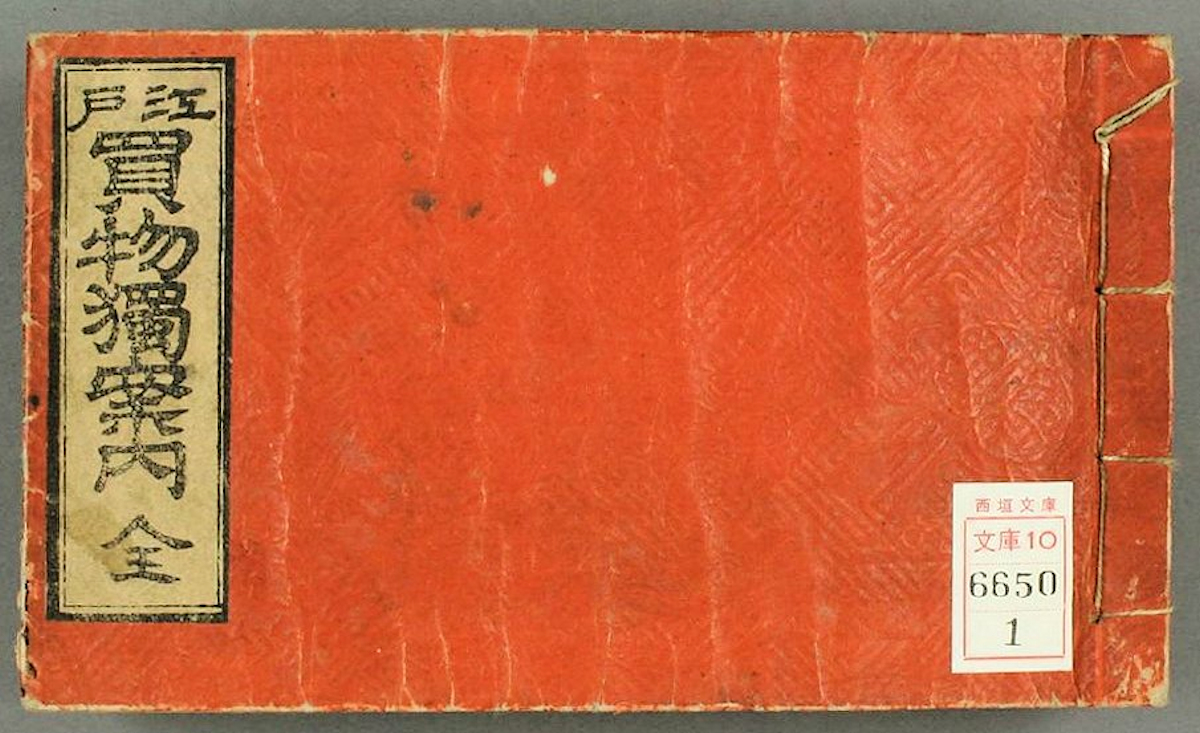

文政7年 (1824 ) 出版された『

江戸買物獨案内 』にも載ってます。

江戸買物獨案内は、江戸時代のガイドブック。

お店が広告料を払えば、屋号だけでなくお店の紹介もするという画期的な雑誌。

出稿料の多寡で掲載スペースを変えることまでしているそうな。

そのため有名店でも、お金を払わなければ掲載されていないんだそうです。

じゃ、やっぱり多田屋さんは大店だ。

多田屋の右側には、「八百新」という八百屋があった。

ラインナップは、大根、人参、青菜、ごぼう、クワイ、蓮根に長ネギなど。

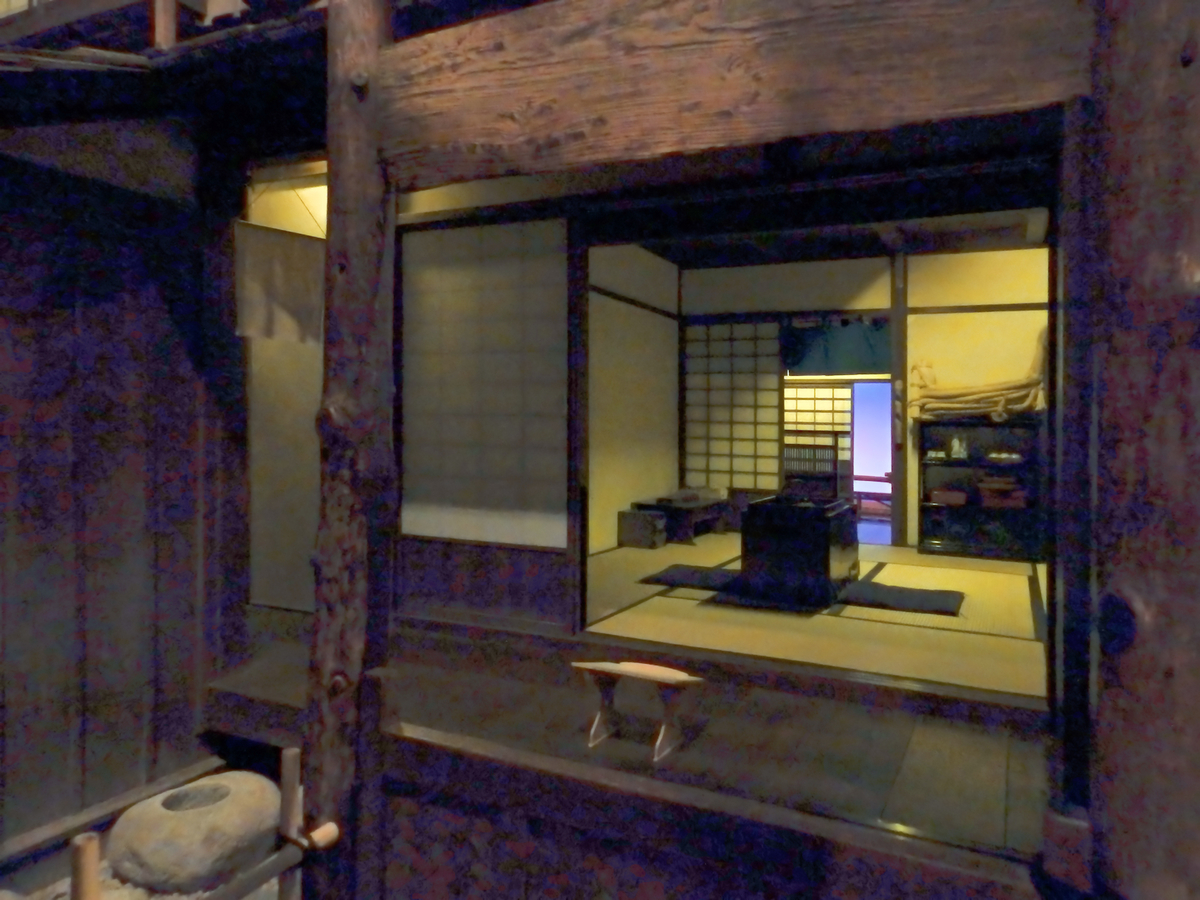

写真がブルーだったりオレンジだったりするのは、館内の演出で、

照明が、朝・昼・晩・夜と20分かけて変わっているらしい。

江戸時代の室内は昼でもこんなに暗かったのか。

写真を撮るにはひと苦労。

※ とても見にくいので写真の明るさは微調整しています。

「八百新」の隣は、「上総屋」という舂米屋。

この展示場の凄いのは、畳の上にもあがって良いこと。

あの、番頭さんが座る帳簿台のところに座って記念撮影する人も多いらしい。

あっちからでも、こちらからでも入れる。

江戸時代にタイムスリップしたような感覚になった。

モタモタしていたら、多田屋さんの蔵が夜になってしまった。

船宿の二階が見える。

ここの建物は当時の建て方と同じに作ったらしい。

ほらほら、

またモタモタしていたから、昼の光になった。

これはいったい何ぞや。移動型の物干しかな。

来た道を振り返る。

稲荷鮓

ああ、お稲荷さんか。

船着き場は、ちょっとチープ ww

こっちから見るといいかも。

船宿はいい雰囲気。

船宿は、飲食や宴会もできる小料理屋みたいな所だそうです。

だから、徳利が沢山。

こんちわと、入ってみたくなる。

食器やお道具も全部、当時の物を忠実に用いてるそうで、

手に入らないものは、《ひとつひとつ 作った》っていうから凄い。

このアングル、「御宿かわせみ」の雰囲気だわ。

この船は

いわゆる水上タクシーで、人や荷物を運んでくれるもの。

ここは「火除け地」といって、火事の時に燃え移るのを防ぐために設けられた広場になっている。

水茶屋、天ぷら屋、二八そばの屋台が集まってます。

天ぷらも、そばも、さっきの稲荷ずしも、ファストフード。

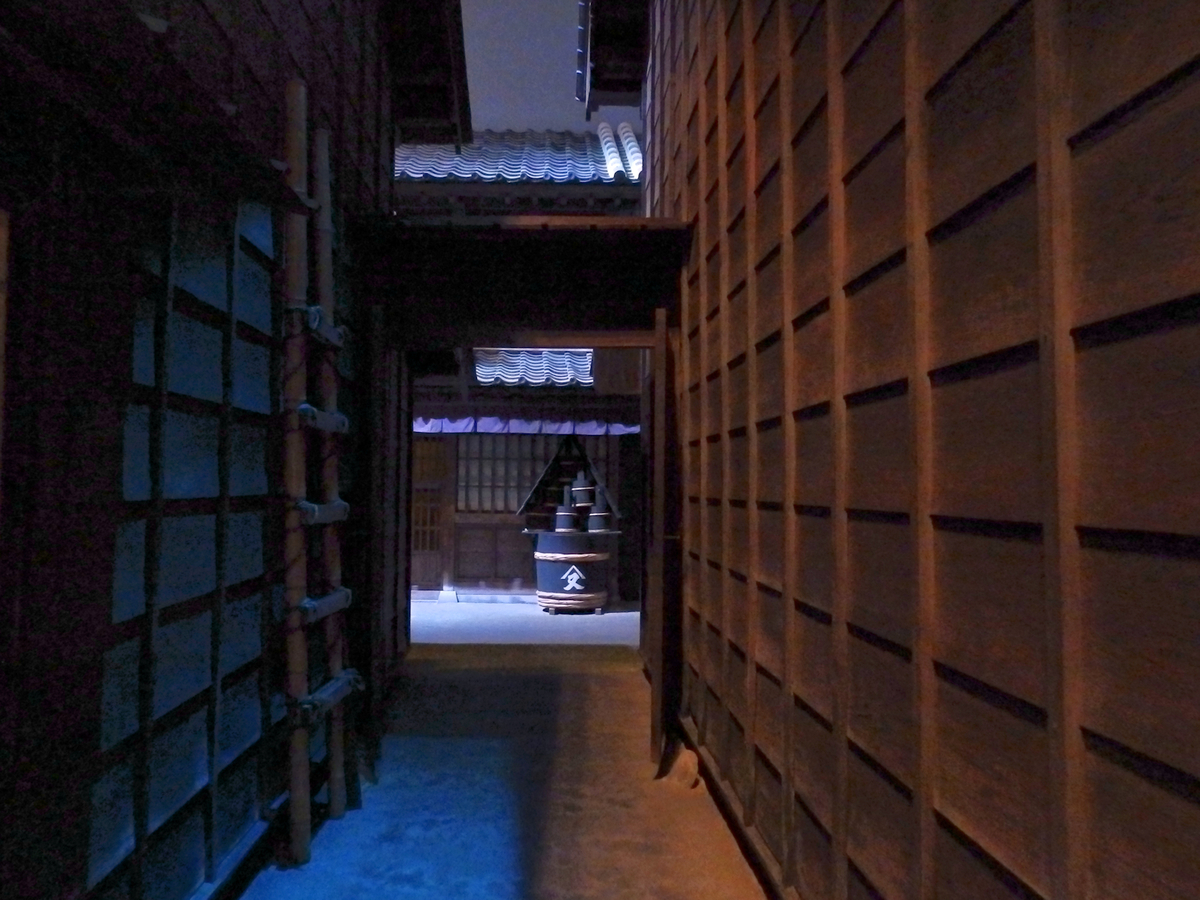

水茶屋の裏を抜けると、素敵な路地があった。

縁側に隣接してるのは厠でしょう。

縁側のところに蹲があるし、上には手拭もかかってる。

そうか。船宿の縁先か。

板塀にでんでんむし(笑)

路地を抜けると長屋があった。

ここは長屋の住民の共同スペースで、井戸・便所・ごみ溜め・稲荷がある。

井戸の桶も凄い。

一個ずつ、汚しをかけている。

井戸の前は、舂米屋さんの土蔵。

中も凄い、本物みたいだ。

圧巻は、長屋でした。

5つの長屋は、それぞれの家族構成や職業に合わせて調度も整えているの。

① 棒手振りの政助の一人住まい。

棒手振りとは、天秤棒をかついて、あさりやしじみのむき身を売り歩く仕事。

だから障子に「むきみ」と書いてある。

洗濯物は半纏だし、一人住まいという感じがよく出ています。

② 舂米屋の職人 秀次の住まい。

見えるかしら。

門の上の所に「久松るす」という札が貼ってあるけれど、これはインフルエンザの除け札だそうです。

昔、インフルエンザのことを「お染風」と言って、

『

それなら恋人の《久松が留守》だという札貼っておけば、お染風は近づかないだろうということ。

細かいとこまで楽しんで作ってる。凄いわこの展示。

もうひとつ。

戸口の脇の穴もニクイ。

わざと経年劣化した感じにしようと、一回作った壁をホジホジしたんだと思う。

秀次さんの家の家族構成は、奥さんと子供の3人。

物干しには子供のおしめが干してある。

③ 船宿の船頭 松次郎の住まい。

松次郎さんは独身。

お椀と汁椀がひとつしかない。

④ 三味線の師匠 於し津さんの住まい。

於し津さんは、読み書き、手習い、裁縫も教えているらしい。

流石に女性らしい、小ざっぱりした住まい。

謡本に、山茶花の一輪挿しなんて、ニクイ演出だ。

⑤ 木場の木挽き職人、大吉の住まい。

大吉さんは奥さんと二人暮らし。

壁には商売道具の大鋸がかかっている。

おやっ、さっきから「にゃ~」といってたのは、あなたですか。

でも君、ほんもののにゃんこより大きいね。

以上で一周終わりました。

ゆっくり色々見て回り、2時間くらい居たことになるかな。

館内には、2~3人の係の女性がいて、色々解説とかしてくれるみたい。

さっき、カップルに、この札の話をしていた。

私も聞きたかったんだけれど、閉館時間になったので今日はあきらめます。

こういう展示で《一回来たら もういいや》という所も多いけど、ここはまた来たいと思わせる施設です。

細部までこだわって作ってるから、見逃したところが沢山ありそうなんですもの。

深川江戸資料館、最高でした。

また来ます!