遅ればせながら、、、、

ほんとに今ごろになって「みかづき」のお話を。。。

感じることが多すぎて、なかなかまとまらなかったから、今ごろです。

一年半ほど前になりますか、よんばばさんが本を紹介されていて、

今年の1月でしたか、よんばばさんがドラマを紹介されていて、

これは絶対に読もう観ようと思っていた作品でした。

3月に原作を読了、4月にドラマをまとめて鑑賞。

それからずっとずっと、心にしみこんでいくのを楽しみました。

とにかく心に染みた、上半期で一番感動した作品でした。

【ざっくりあらすじ】

原作は、

昭和36年に学校制度に異論をもつシングルマザー( 千明 ) が、娘の学校の用務員の大島吾郎を誘い、塾を立ち上げるところから物語は始まります。

吾郎は教員免除を持っていないが、小学校の勉強についていけない子に勉強を教えたことがキッカケで、その生徒があれよあれよと学力がアップ。

噂は広まり、皆、吾郎先生のところで勉強をしようと集まってくる。

天才的に子供を育てる力がある吾郎と経営手腕のある千明はやがて結婚し、私塾を作ります。

塾は受験塾ではなく、勉強の遅れている子の為の塾でした。←少なくとも吾郎の目指す塾は。

やがて塾が乱立するようになると、千明は受験のための塾に移行しようとします。

吾郎と千明の間にすれ違いが生じ、吾郎は塾から退き、千明の許からも去っていきます。

千明の連れ子-蕗子は吾郎びいきで、母親の千明を責めます。

次女の蘭は、塾の経営に関心を持つようになります。

三女の菜々美は親に反抗、外国の学校に行くなど、子供たちの世代はばらばらな歩みをみせます。

時は経ち、蕗子の夫が亡くなると蕗子は息子の一郎とともに実家に戻ります。

一郎は就職がうまくいかずに、叔母の蘭が経営する配食サービスの会社で配達の手伝いをするようになりますが、配達先で貧困のため塾にも通えない子どもの存在を知り、無料の学習塾をはじめます。

と、こんな感じで、

吾郎たちの時代、娘たちの時代、一郎の時代と三代にわたって、塾を通して子どもたちの教育に携わる人々の想いや悩みを丁寧に描いた長編小説でした。

原作とドラマの違い

原作は、

最初は吾郎の視点で、次に千明の視点で、後半は孫の一郎の視点でと、時代を追って順当に話が描かれています。

ドラマの方は、

就職に失敗した孫-一郎から物語が始まり、吾郎と千明が塾を始めた頃の話にさかのぼっていく形になっていました。

ドラマの配役が素晴らしい

感動した小説を読むと、必ずキャスティングごっこをしたくなるのですが、

実は、この作品のキャスティングはすんなり浮かびませんでした。

合理主義の千明に魅力を見出せず、何故 吾郎が千明に惚れたのかが、今ひとつわからなかったからです。

でも、それを払拭してくれたのがドラマの配役でした。

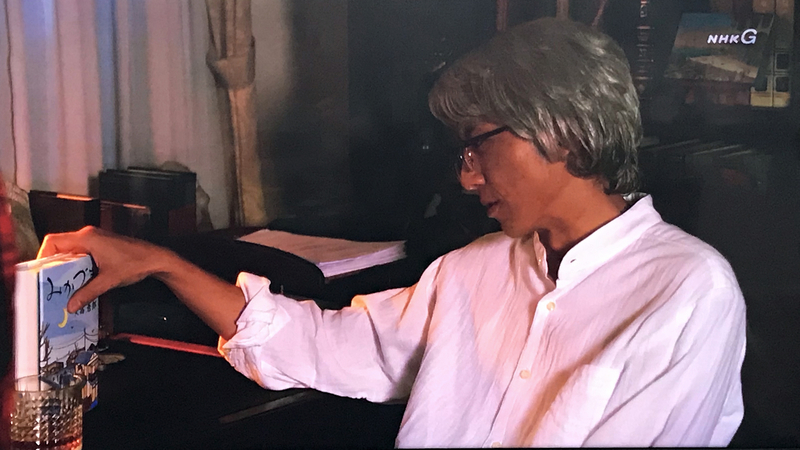

大橋吾郎に高橋一生、千明を永作博美、二人を見守る千明の母-頼子に風吹ジュン、

孫の一郎を工藤阿須加が好演しました。

このキャスティングが、物語にはずみをつけ魅力的にしてくれたと思いました。

永作博美演ずる千明が、一生懸命であるが故に突っ走ってしまう可愛らしさを好演。

千明に押しまくられ「あああああ」としか口に出来ない吾郎を高橋一生が好演。

孫の一郎が、困り果てると「あああああ」と口ごもってしまうのに笑ってしまいました。

ひとつひとつがとても丁寧に演出されていて、感動的でしたが、

特に好きだったのは、吾郎と千明の用務員室でのシーンでした。

吾郎の噂を聞いた千明が、ヘッドハンティングにやってくる。

吾郎に、持論の教育論をとつとつと述べる。

本だけでは、伝わりにくい千明の一生懸命さと可愛さ、健気な感じがよく伝わってきたシーンでした。

この時の2人のキラキラした瞳があってこそ、その後の夫婦の歴史が見えてきます。

教育に対する、2人のぐらつかない信念のようなものがシッカリと描かれているからこそ、物語が最後まで破綻をしなかったのだと思います。

ちょっとセリフも書き出してみました⤵

「ねえ大島さん、どんな時代が来ようと知力は誰も奪えません。

しからば十分な知識を授けるんです。

するといつか近い未来、たとえどんな物騒な時代が訪れたとしても、それが武器になる。

そう思いませんか?」

「ああ~ 思います。知力や考える力。」

「そう。それです。」

病院でのシーンにも泣かされました。

教育の本を書くようになり、ベストセラー作家となった吾郎ですが、

千明は一度もそれらの本を読みませんでした。

「いつか近い未来。

今度は読むわ、読みたいわ。」

千明の死を前に、2人はもう一度こんな会話を交わします。

「私ね、学校教育が太陽だとしたら、塾は月のような存在だと思うの。

塾が月。

太陽の光を十分に吸収できない子供たちを、暗がりの中静かに照らす月」

流れる曲は、ダニーボーイ。

本作品中にずっと使われてきた曲ですが、病院のシーンでは歌詞つきのダニーボーイでした。

孫の一郎が、教育に目覚め苦悩している場面もよかったです。

一郎は、吾郎に相談します。

「給食費も払えないような子がいるんだ。塾に行きたくても行けないような子が、

そういう子がいるって知って、わかんないけど、ほっとけないっていうか ⵈⵈ 」

「大丈夫さ、お前ならやれる」

「何を根拠に」

「1人じゃないだろ? この前連れてきた、、、 阿里ちゃん? 彼女がいる、

蕗子だって国分寺先生だっているよ」

「あああああ」

「考えてみりゃ僕だって千明、ばあちゃんに背中を押されながら、

引っ張られながらようやくここまで来たんだ。独りぼっちだった用務員が。

こうやって本なんか出してる」

「みかづき、出来たの」

「ばあちゃんの想いはまだ続いてる。あのみかづきをもっと輝かせてくれって。

膝をかかえて取り残されている子供たちを、もっと照らしてやってくれって、

この物語の続きは、一郎、お前が」

くぅぅぅぅ~ いい話だ。

いいセリフです、心に染みます、つき刺さりました。

とてもとてもよくまとまった脚本でした。←プロに対してなまいきな言い草_(_^_)_

とても感動しました。がひとつ残念なことがある。

唯一残念だったのが、大好きなエピソードが割愛されたことでした。

一郎が子どもに勉強を教えていくエピソードなんですが、とても感動的な話でした。

これぞ、新米先生奮闘記というような感じで。。。

原作のそこが面白かったんですが、残念なからドラマでは割愛されていました。

実はこの作品は塾を舞台にした話の割に、具体的な勉強のシーンが少ないのです。

前半の主役-吾郎が、子どもたちにどうやって教えたかという具体的なことは、あまり書かれていません。

もちろん大島吾郎というカリスマ塾講師がどんなだったかは、かいつまんで触れています。

例えば、勉強の出来ない子は集中力がない。集中力がない子は、瞳に落ち着きがない。この《瞳の法則》を見出して、子どもたちの視線を一点にすえさせることに浮心した。

とか。

塾の試験問題は、成績ごとにランク分けしたものを沢山作り、どんな子でも高得点がとれることでやる気を促すように工夫をした。

とか。そういう話。

それが、後半の主役である孫の一郎の部分には生き生きと描かれてきます。

作者はこれを意図して、効果的にそうしていたのかも知れません。

その一郎の部分に、母親から「生まれながらの口下手」といわれる表現力の乏しい少年が出てきます。

少年に「思いを形にする力」が欠けていると気づいた一郎は、彼に根気強く綴方を教えます。

綴り方というのは今でいう作文のことです。

一郎は死んだ父の蔵書の中から『綴方教室』という本を選びました。

この本は豊田正子という少女の作文を集積したもので、少年と正子の境遇も似通っていたので、これを少年に読ませてみることにしました。

最初の内、うんともすんとも答えぬ成果の出ない少年が変わっていきました。

その部分がとても生き生きとしているので記載します。⤵

問題児の〇〇にも良い兆しが見えはじめた。

豊田正子の綴方を教材にとりいれてから約四か月、あきらかに彼の作文は変わった。

味もそっけもない文字の羅列にすぎなかった以前の文章にくらべて、今のそれには語るべきテーマがあり、それとむきあう少年ならではの率直な目線があり、少ない語彙を駆使することで生まれる妙味がある。時期が来たのを見てとり、一郎が与えはじめた助言や注文にも、ひたむきに応えようとする。

作文への興味が高まるにつれ、豊田正子への親しみも増してきたのかもしれない。

昨年の暮れに至っては、それまで勉強会のたびに写しを渡していた『綴方教室』の元本を貸してほしいとまで言い出したほどだった。

「字が小さくて、漢字も多いぞ」

「でも、読んでみたい」

その自主性をもってして一郎を感動させた〇〇は、年が明けて最初の勉強会でこんな作文を提出した。

『 おふろの温度 新川〇〇

しゅう也くんが「おれんちのおふろは熱い」と言った。

「おれんちのおふろは43度だ」と言った。

ぼくは43度がどのくらいかわからなくても、

しゅう也くんがじまんな顔をしてるからそれはすごいんだと思った。

「おれんちは44度」ときみつくんがいった。

「うちは45ど」とたけちゃんがいった。

「ぼく46ど」とぼくはいった。

そしたらみんながうそだと言った。

46度はうそだと言われてぼくはこまったしはずかしくて、うそじゃないといった。

「ばかやろう、おらぁ、うそなんかつくか。

そいだったら、なんでい、46どはうそで、45どはほんとか。

46どはうそで、44どはほんとか」

「45どはほんとで46どはうそだ」

「44どはほんとで46どはうそだ」

きみつくんとたけちゃんがニヤニヤしてたから、

ぼくはきみつくんとたけちゃんもうそをついてるんだと思ってばかばかしくなった。』

〇〇の作文にはかつてなかった感情のしぶきがきらめきはじめている。書かれているのはもっぱら母親やクラスメートのやりとりで、他愛のない一齣ながらも、そこには素朴なおかしみがある。風呂の温度で見栄を張り合う友達が〇〇にいたことも一郎をほっとさせた。

が、それにしても──

「ばかやろう、おらぁ、うそなんかつくか。そいだったら、なんでい、46どはうそで、45どはほんとか。46どはうそで、44どはほんとか」

これには一郎も首をひねらずにいられなかった。

〇〇のセリフとして書かれているそれは、あきらかに平素の彼の語彙にないものだ。まさか、勉強会ではおとなしくしていても、友達の前でそんな口をきいているのか。どうにも想像しがたい。

いぶかる一郎をなおも惑わすように、その後も〇〇の作文には奇怪な言い回しが頻出した。

森絵都著『みかづき』p.442より

どうですか? ワクワクしました私は。

〇〇のこのべらんめいのワケと、その後の騒動は、是非とも原作をお読みいただきたいですが、

少年の名前を〇〇にしたのは私です

件の少年の名を〇〇にしたのは私です。

その名前が、個人的にツボだったものですから。

どんな名前かというと、少年の名前は《直哉》といいます。

小説の神様と言われた、志賀直哉を想像して笑ってしまったのです。←私だけかもしれないけど。

さらに、直哉の話っぷりが落語みたいだったことから、里見弴を連想してしまいました。

志賀直哉は、友人の里見弴のことを「小説家の小せん」と言ってた話からでした。

⤴ それこそマニアックすぎる連想でしたわな、失礼しました。

原作は、とても長い話でしたが、読み返せばまだまだ沢山魅力が潜んでいるかも知れません。

本を読んでいると、自分に近い年代の登場人物に感情移入をする傾向があります。

思春期の頃は、年若のヒロインにばかり目がいっていたものが、

年を取って読み直してみると、ヒロインの母親に目がいったりする。

だけれど、この作品はまず、孫の一郎に目がいきました。

ドラマが一郎から始まり、回想していく手法をとったのも、もしかしたら私と同じように感じてのかも知れない、

なんて勝手に思ってしまいました。