前回、映画「流れる」の筋書やキャスティングについて触れましたが、

映画の脚本がどのような経緯で変更されたか、それが垣間見られる資料があります。

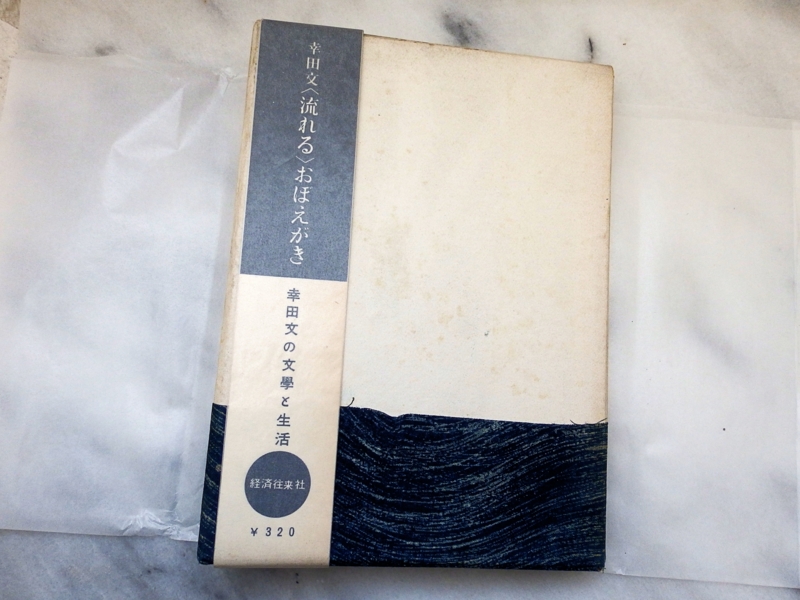

「<流れる>おぼえがき」

新橋演舞場の初演の舞台写真や、

「流れる」を書くまえの唯一のエチュードと見られるもの「雪」という短編とともに、

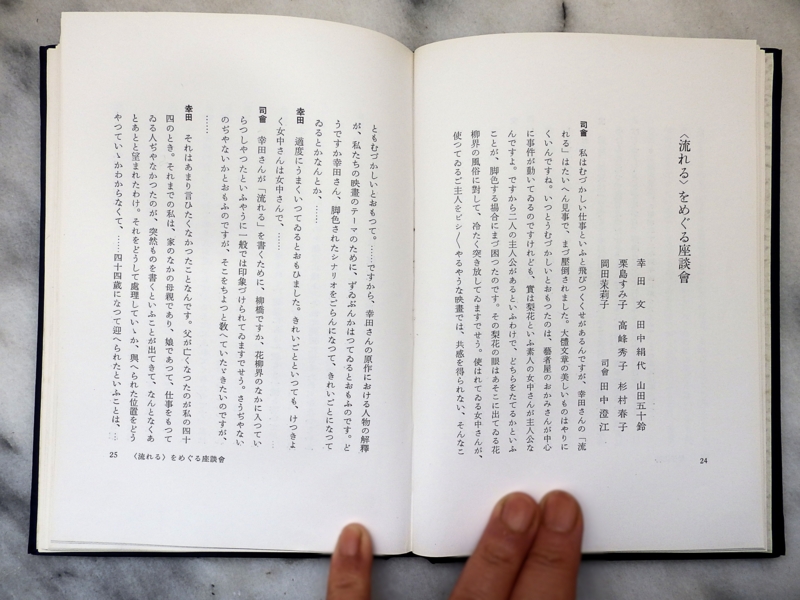

映画「流れる」の出演陣による座談会が掲載されているんですが、、、

それが面白いのなんの。

メンバーは、原作者の幸田文さん、田中絹代 ( 梨花 ) 、山田五十鈴 ( つた奴 ) 、栗島すみ子 ( お浜 ) 、高峰秀子 ( 勝代 ) 、杉村春子 ( 染香 ) 、岡田茉莉子 ( なゝ子 )

そして脚本を書いた田中澄江さん。

この田中澄江さんが当日の座談会の司会を務めているんですが、かなり癖のある人で。。

芸者が大嫌いなんですって。身震いするほど。

男の人が妻をおざなりにするのも芸者のような商売があるからいけないんだというのが彼女の持論。

それをこういう座談会ではばからずに公言するんですから、どういう人なんだろうと思いました。

田中 澄江(たなか すみえ、1908年4月11日 - 2000年3月1日)

日本の脚本家、作家。中野区教育委員も務めた。また、山を愛していて「花の百名山」を選んだことでも知られる。東京都名誉都民。夫は劇作家の田中千禾夫。小学校時代の同級生に川島芳子がいる。

東京府北豊島郡生まれ。東京女子高等師範学校国文科を卒業する。聖心女子学院の教師を務める。1934年、やはり劇作家の田中千禾夫と結婚、神奈川県藤沢町鵠沼に新居を構える。1939年、戯曲『はる・あき』で注目される。1952年『我が家は樂し』、『少年期』、『めし』の映画の脚本が評価され、ブルーリボン賞脚本賞を受賞する。 戦後、息子らと共にカトリックの洗礼を受ける。 1960年代からはテレビドラマの脚本も手がけるようになった。 1981年、随筆集『花の百名山』で読売文学賞を受賞した。

旦那様の千禾夫さんが、細くて優しい感じの文学系の方。対して登山が好きな体育系の頑丈な女性が妻の澄江さん。成瀬監督の映画『めし』の脚本が評価され、ブルーリボン賞脚本賞を受賞したこともあり、今回の『流れる』に繋がったようです。

座談会では他の出演者が芸者の世界を愛着を持って語るのに、真っ向から反論する。

原作の主人公-梨花を普通の女中さんに直して芝居をさせたのも、この人だったようです。

例えば原作者の幸田文が主人公-梨花の位置づけについて話をしていると、くってかかる。

こんな感じで。

澄江「幸田さん、あの梨花という女中さんは原作のなかでは大変気のつく、こんなに字がうまい、

そんな人が女中をしているわけがないというわけで、それをまず普通の女中さんに直して

芝居をさせるのが、私が脚本するときのはじめの仕事でしたね。」

幸田「そう言われました。あんな女中がいたら、やりきれたものじゃないって。」

澄江「実際にはどうでした。」

幸田「お姐さんと言われている人は大事にしてくれたと思いますよ。それが一本槍に大事にして

くれたら文句ないと思いますけれども、人だからやはり色んなことが、・・・」

澄江「梨花は素晴らしい女中さんだったのですけれども、

そういうところに流れてくる普通の女中さんは・・・?」

幸田「そういう世界に居着いた人が多いらしいですよ。素人は困る存在でしょうね。

何かを見ちゃ笑ってばかりいるから、素人であることのバカさ加減ということが随分に

悟らされますよ。」

澄江「素人がバカで、あちらのほうがまっとうだと言うのですか?」

幸田「その世界に入れば、そこではこちら ( 素人 ) が一人で向うが大勢で、そういう感情を

おこさせられるでしょう。だけれども逆にこっちに来たらどうでしょうか。

玄人であるバカさ加減というものが感じられるのではないでしょうか。

で、私が思っていたことは、いちばんの敗残者はやはり自分 ( 梨花 ) だということ。」

澄江「梨花ですか。どうして?」

幸田「一応あの世界で位置を獲得していくのですけれども、

それで終われば甘っちょろいと思った。」

澄江「あの原作は作者の理想小説だという批評があるそうですね。

あなたは、梨花が敗残者だということに結びつけておっしゃっていただきたいの。」

幸田「梨花はあの社会に生きていくということはありえないですよ。あの社会の訓練、試練と

いうものは一つもされていない。これからされていかなければならないと思う。

佐伯という男に対しても当然もういっぺん芽をふいてこなければならないものを梨花は

持っている。」

澄江「具体的にどういうこと?」

幸田「女中さんがあそこで起用されて、一つの位置をもっていかれるかどうかというと、

それだけじゃなくって、男も欲しくなり、金も欲しくなる。するともういっぺんやり出して、

素人の世界に眼が向けられななければならないはずで、そこから帰ってきたものは、

素人の世界でもたたかけなければならない。素人の世界でたたかれて、玄人の世界でもう

いっぺんたたかれなければ梨花は本当じゃないと思う。そこで私は佐伯と勝代が相対して

いるところで、梨花が恥じてひきさがるように書いたのは、その含みでした。

あれなりにどこかのかみさんですましていくということは、利口さだけじゃいかれないと

思う。だから一番未完成なものは梨花だということになる。」

原作者と脚本家の感覚はどこまでも平行線をたどっているように感じたくだりです。

以前、私が好きなシーンだとなんどりさんが起きる部分のことでも、原作者と脚本家はぶつかります。

幸田「私はなんどりさんの寝るところで一生懸命考えたけれども、あんな綺麗なものを見る、

自分がバカげていて、五十年どうやって寝てきたかしらという感じ。」

澄江「私は原作で、その描写を読んだときギョッとして、私なんか考えたこともない。

普通みなさんお考えになりますか、自分の寝る姿なんか。(笑)

寢ることは商売のする人の職業意識じゃないかしら。」

幸田「職業意識なんか離れちゃって出てくるのでしょうね。」

澄江「寝る姿が美しいといっても、みんな計算された、売るための女の身だしなみだと思うと

嫌らしくなっちゃう。好きなように寝たり起きたりすればいいじゃない?」

あああ、こういう考えしか出来ない人もいるのかと思ったら悲しくなりました。

幸田文だって幸田露伴の娘として素人の堅い育ちをした人なのに、郷に入っては郷に従う、柔軟にその世界のいい面、美しい面を見出す力を持っている。

なのに田中澄江という女性は、普通、普通を振り回し、自分の考え以外のものを認めようとしない。

もしかしたらこの時代の多くの一般女性が彼女のような考え方だったのかも知れません。

しかし、「芸者」を扱う映画を作ろうとしている、その大切な脚本家という立場の人が、こんな色眼鏡でいいのだろうか。

何だかとても悲しくなりました。

座談会は、このあとも随所でこのような爆弾発言が続きます。

女優さんたちも自分が芸者の役をやるわけですから、芸者の気持ちに寄り添う感覚になっています。そんな気持ちの出演者の前で「嫌らしい」「汚い」を繰り返すこの脚本家の発言に、皆がどんどん引いていく様子が伺えます。

こうした座談会では、やはり人間性や知性が出るものですね。

司会の暴言ぶりに、最年長の栗島すみ子さんがぴしゃりと発言します。

その後、しばらくトーンダウンはしたものの、田中澄江女史、最後まで「芸者」が許せないを繰り返す。

最後の最後で呆れて笑ってしまった部分がコチラでした。

田中 ( 絹代 ) 「玄人さんは玄人さんで、素人さんは素人さんで、お互いにこれは同じだと

思うのですよ。」

澄江「それは男のずるさだと思うのですよ。女同士を反発させあっている。

男を敵視するわ。(笑) いずれにしても女として名誉あることじゃないわね。

ある婦人団体の人なんか手厳しくて、私なんかどころじゃないんですよ。

「田中さん、この間『流れる』というのをなさいましたの。芸者だそうですね。

何故興味をお持ちになるの、女のくせに。第一、あの方たちの姿は五頭身でしょう。

頭ばかり大きくて洋服が似合わない。不健全ですわ。それにああいう階級が

あるから女の解放はだめなんですのよ。」

その方たちはあの映画観ないわね。」

高峰「観るわよ。観る観る。(笑)」

自分が手がけた映画を「あの人たちは観ないわね」と言ってしまう愚かさ。

作品に対して愛がない人に脚本を書かれるなんて、田中澄江さんがどんなに偉いか知らないが、なんだかこの作品が可哀想になってしまいました。

私は幸田文さんは偉いと思う。

ことごとくあんなに罵倒されながら、最後まで冷静に意見をする。

幸田さんの背筋の通った素敵さはこんなところにも表れているように感じました。

幸田「あの社会を否定してもいいけれども、そこに命を持っている人たちをとりつめちゃ可哀想ね。

そうじゃなくて、もっとその人たちが、ちょうど勝代みたいに、自分からこっちに

出向いて来てくれるといいと思う。」

山田「それはとても温かい解決ね。」

幸田「それにはこちらが居説していてはダメだと思うの。」

澄江「結局、幸田さんのお考えとは別かもしれないけれど、

芸者さんたちの世界にも悩みも悲しみもあって、女として生きることのつらさが

わかってくださればいいと思うわけです。」

最後まで「何言っちゃってんのこのおばん」という感じの澄江女史。

何だか、凄い生々しい座談会を63年経って読んでしまいました。

お時間があり、もしご興味がある方は、こちらに ↓ 全文です。